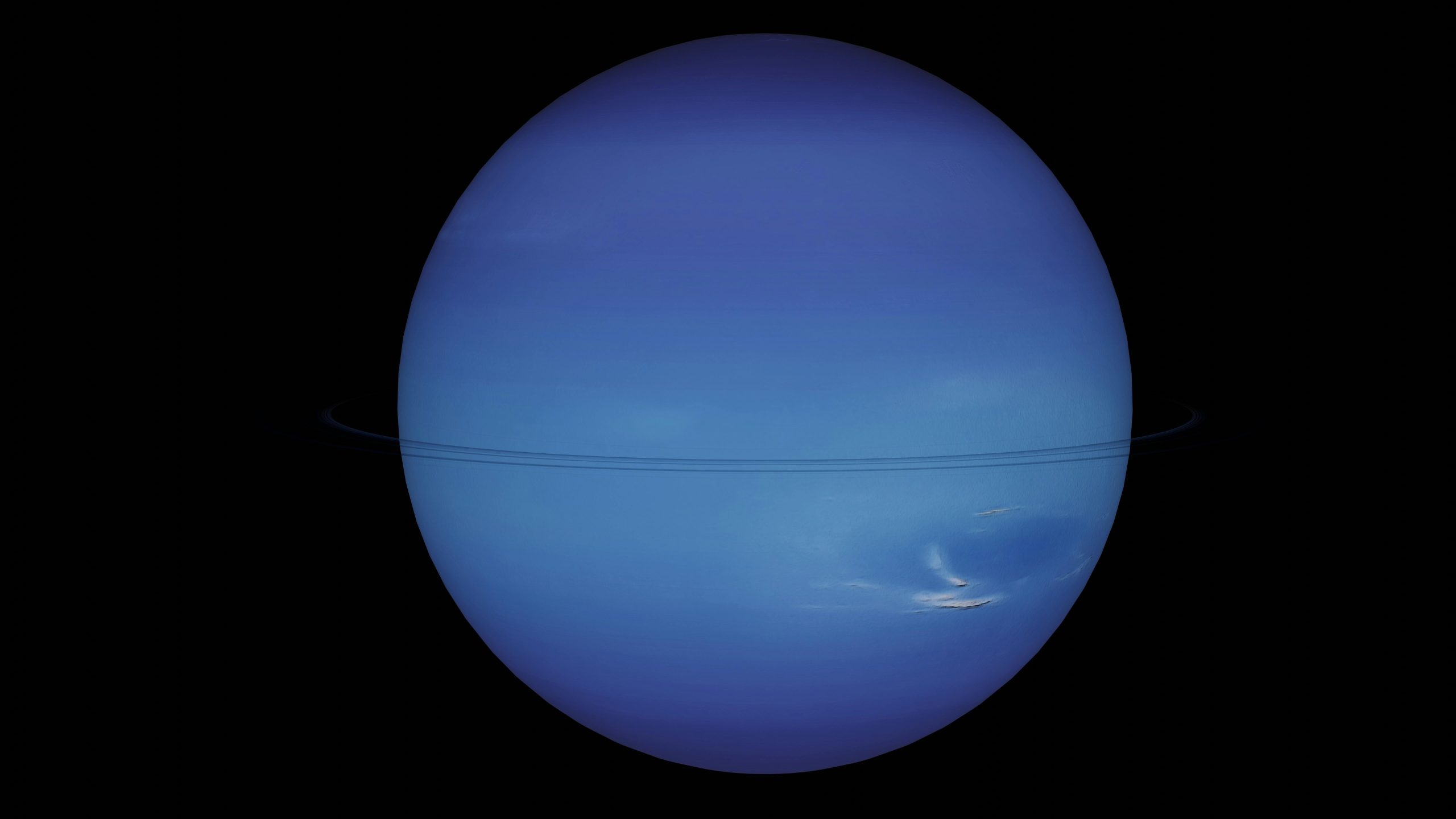

🔭 Am 23. September 1846 bestätigt die Sternwarte in Berlin die Existenz eines bis dahin nur „berechneten“ Planeten: Neptun. Fazit: Wer genug Differenzialgleichungen stapelt, bekommt am Ende einen Himmelskörper – und sehr viel Ruhm.

🧮 Wie man einen Planeten ausrechnet

Uranus eierte verdächtig. Zwei Rechen-Genies, Urbain Le Verrier in Frankreich und John Couch Adams in England, tippten:

„Da draußen zieht noch einer.“ Koordinaten raus, Teleskop drauf – und in Berlin sagt Johann Gottfried Galle:

„Da ist er.“ Wissenschaft als Schnitzeljagd mit Sternenstaub.

🛰️ Die eigentliche Sensation

- Mathe > Muskelkraft: Keine Raketen, nur Rechnen – und plötzlich ein blauer Riese im Adressbuch.

- Team Chaos: Frankreich, England, Deutschland – alle haben recht, keiner hat Ruhe. Die internationale Version von „Wer hat’s erfunden?“.

- Präzision: Die Abweichung zwischen Prognose und Beobachtung war winzig. Excel hätte Standing Ovations gegeben (nach einem Absturz).

🌊 Warum „Neptun“?

Römischer Meeresgott, blauer Look, eisige Stürme – Branding on point. Alternative Vorschläge wie „LeVerrier“

wurden freundlicherweise in den Orbit der Eitelkeiten geschossen.

💡 Lektionen für den Alltag

- Abweichungen sind Hinweise: Wenn etwas „nicht ganz passt“, könnte eine Entdeckung dahinter lauern – oder dein WLAN.

- Daten + Geduld: Erst rechnen, dann rufen. Shoutouts an alle, die Hypothesen testen, bevor sie trend(en).

- Credit teilen: Sterne sind groß genug für mehrere Namen im Abspann.

🧪 Mini-Glossar für Sternengucker

- Opposition: Die beste Sichtposition – beim Planeten wie in Debatten, aber ohne Mikrofon.

- Perihelium/Aphelium: Nah dran, weit weg – wie du zur Deadline.

- Störungsrechnung: Mathematisches Spa für wackelige Umlaufbahnen.

🤯 Fazit

Der 23. September 1846 zeigt: Manchmal reicht ein Bleistift, um neue Welten zu finden.

Und wenn der Himmel unruhig wirkt, ist das nicht immer ein Problem – es ist oft ein Pfeil mit „Hier entlang“.