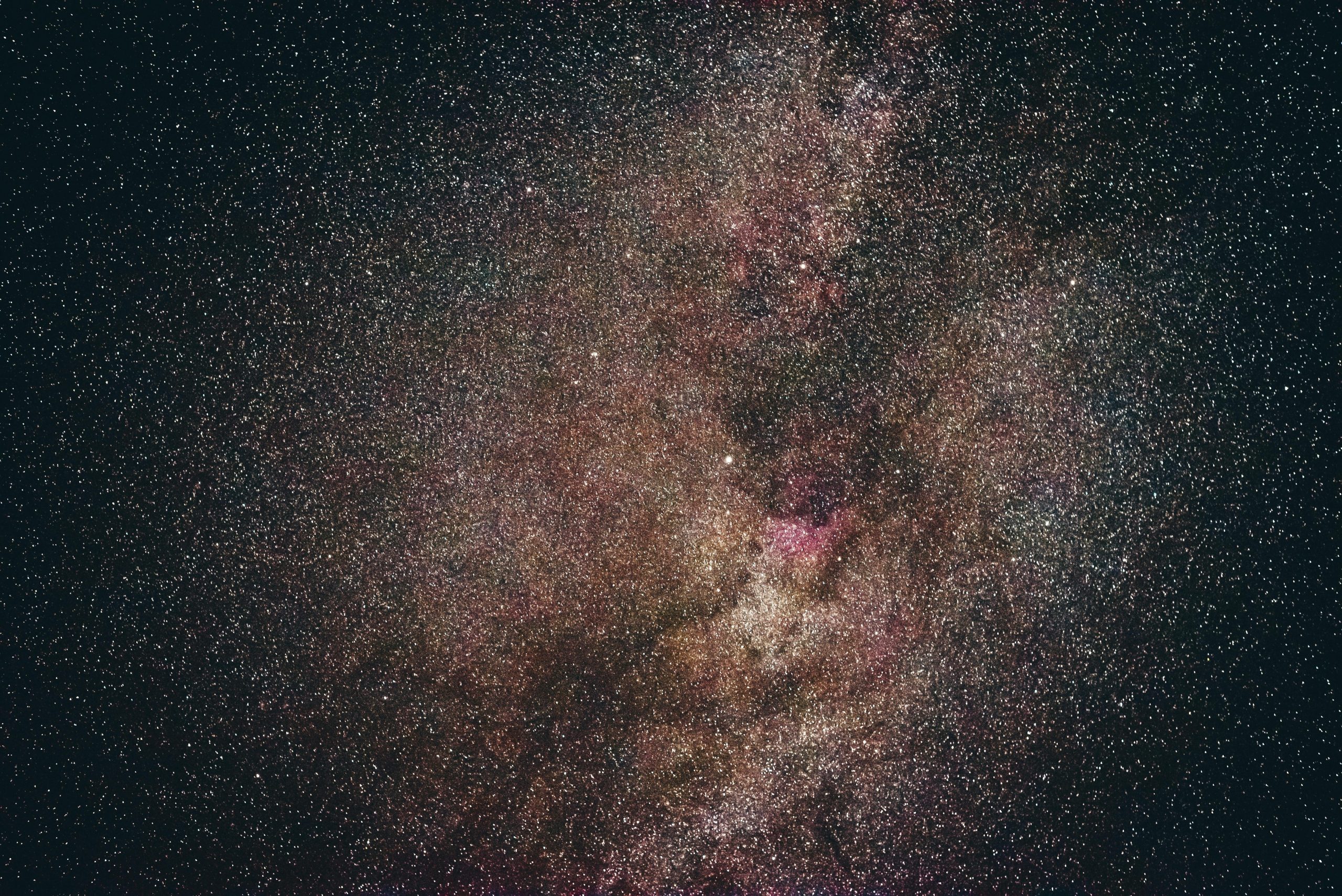

Es war ein Kongress der Körperlichkeiten, ein Symposium der Spermienvermeidung:

Im Jahr 1929 stellte Hermann Knaus stolz vor, was damals noch als „rhythmische Revolution“ galt – die Verhütung mit Kalender und Hoffnung.

Was fehlte? Internet, Perioden-Tracker und Zuverlässigkeit.

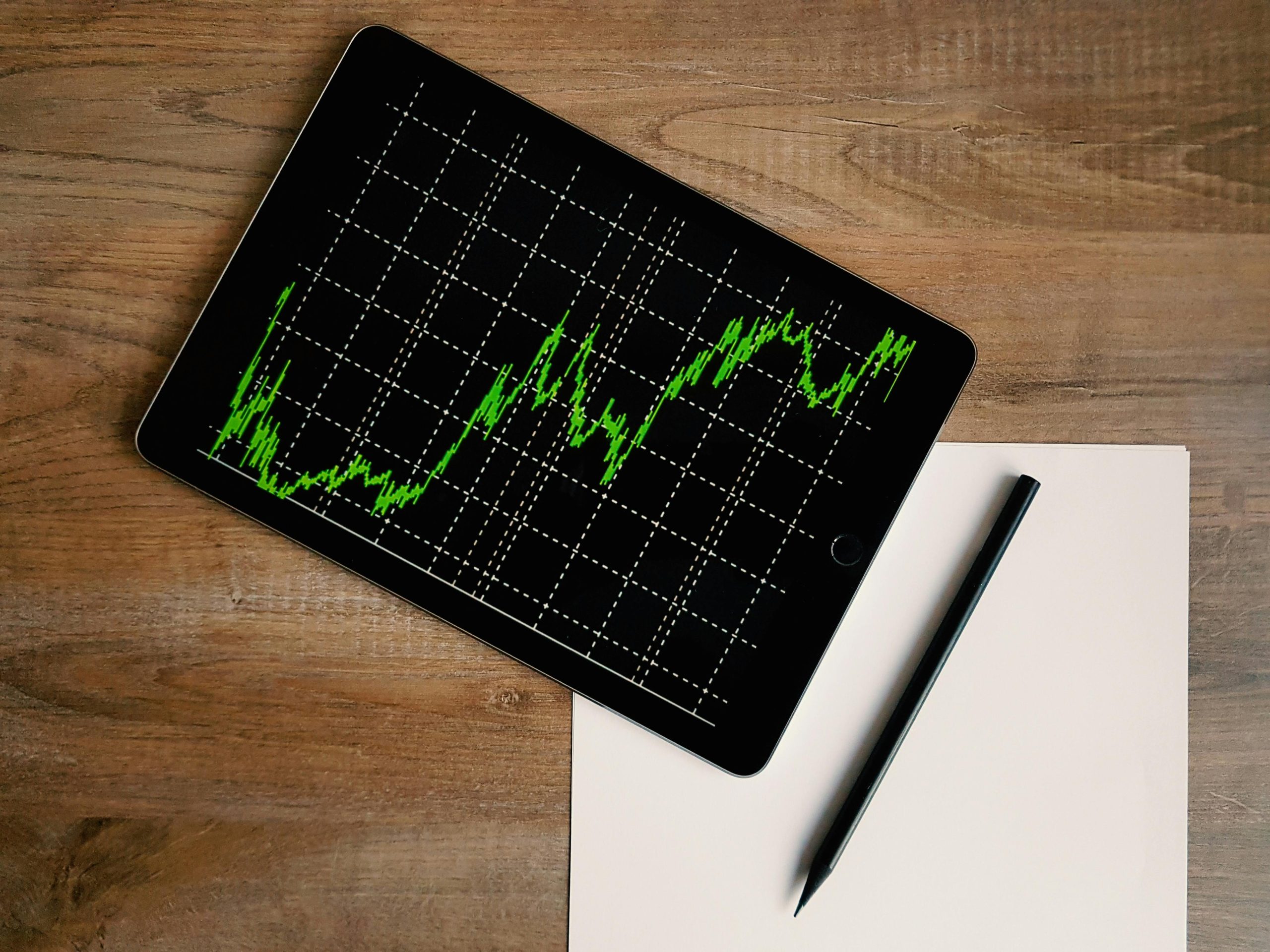

📊 Die Methode: Mathematik trifft Menstruation

Die Idee war bestechend einfach:

Wenn man weiß, wann eine Frau fruchtbar ist, kann man – theoretisch – nicht genau dann miteinander kuscheln.

Knaus formulierte es als:

„Wer rechnen kann, braucht keine Kondome. Nur Nerven aus Stahl und einen sehr ruhigen Lebensstil.“

🧘 Verhütung mit Achtsamkeit (und Schätzfehlern)

Die Methode fand schnell Anhänger – besonders in der katholischen Kirche, bei Kalenderfreunden und bei Paaren, die sich über unerwartete Kinder trotzdem irgendwie freuten.

Kritiker nannten das Verfahren „eine Lottoziehung mit Beischlaf“.

Ein Priester lobte:

„Endlich sündloser Sex mit eingebauter Buße – neun Monate später.“

👶 Resultate: Viele Babys, wenig Berechenbarkeit

Die Knaus-Ogino-Methode wurde unfreiwillig zur Grundlage ganzer Geburtenjahrgänge.

Besonders der Februar 1930 gilt als „Hochzeit des Kalenderscheiterns“.

Eine Krankenschwester berichtet:

„Alle Eltern behaupteten, sie hätten genau aufgepasst. Offenbar war der Mond schuld.“

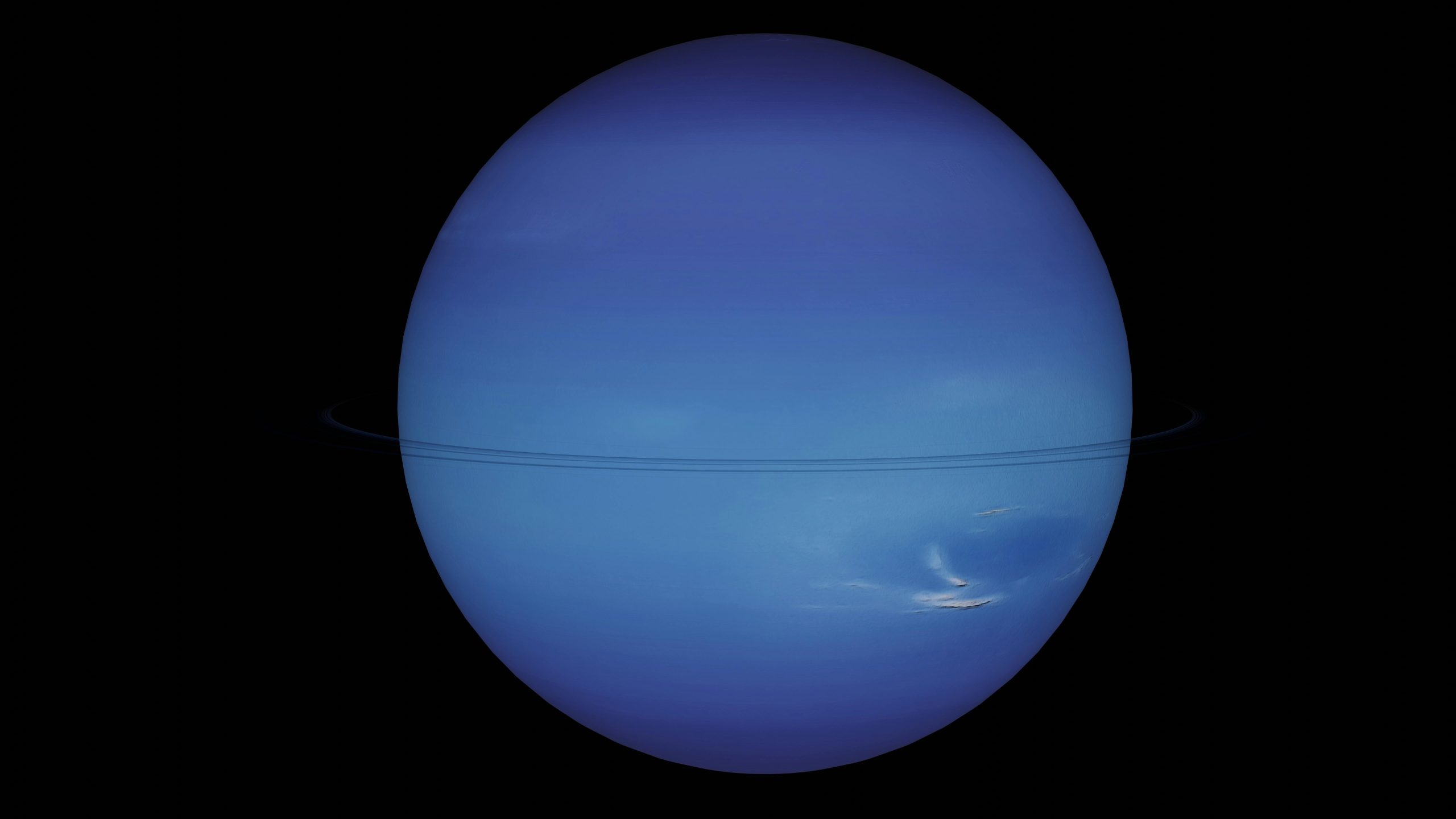

📱 Heute: Die App übernimmt (meist)

Inzwischen übernimmt die Zykluskontrolle meist das Smartphone.

Aber der Algorithmus basiert noch immer auf der Arbeit von Knaus und Ogino –

mit dem Unterschied, dass Alexa heutzutage fragen kann:

„Willst du wirklich heute – oder lieber nicht?“